私が個人で申請していたマイナンバー「個人番号カード」を、先日市役所に

行って受け取って来ました。このカードは希望者だけに配られる、顔写真・

ICチップ入りのプラスチックのカードです。

(ちなみに昨年年末頃に、全員に書留で送付されて来たのはマイナンバー

「通知カード」で、これは顔写真なしの紙のカードです。)

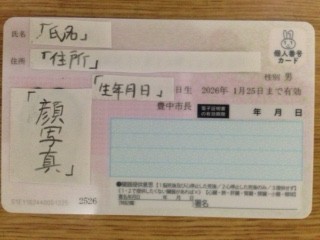

今回私が受け取った「個人番号カード」は、偽造を防ぐためか、何種類かの

色が使われています。こんな感じです。

表面には氏名、住所、生年月日、顔写真

(個人情報だらけなのでこんなふせん付きの写真しか載せられません

がお許し下さい;;)

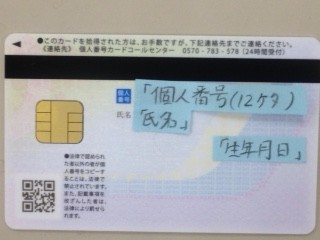

裏面には12ケタのマイナンバー(個人番号)、氏名、生年月日

複数の色を使ってなかなかキレイです(偽造防止のためでしょうか?)

この「個人番号カード」を受け取る私自身のメリットは、今のところ「コンビニで

住民票の写しや印鑑証明等が受け取れる」位かなあと思いましたが、私が社内で

マイナンバーの管理担当ということもあり、今回勉強がてらに取得してみました。

「個人番号カード」と一緒にもらった冊子を一通り読んで見ましたが、確定申告が

自宅のパソコンから出来る等、現在確定申告を自分で行っている個人事業主の方

なんかにはメリットは有るかもしれませんが、一般の会社勤めの家庭の人には、

あまり取得するメリットは無さそうかなと改めて思いました(将来は利用範囲の

拡大が予定されているようですが)。ただ運転免許証・パスポートを持っていない

人にとっては、顔写真入りの身分証明書として使えるので便利かとは思います。

今年の1月からマイナンバー制度がスタートして、会社では社員や社員の扶養

家族のマイナンバーを記載して作成しなければならない書類が複数定められました。

会社は事実上社員や社員の扶養家族のマイナンバーを、情報漏れを防ぎつつ、長期間

保管する必要が出来ました。ただ保管するだけでなく退職した社員のマイナンバーは

速やかに社内の書類から削除していく必要も有ります。

当社は社員の出入りが少ないからそれほど大変ではないですが、社員(パート等も

含む)の出入りが多い会社は、マイナンバーの管理だけでかなり大変な作業になる

と思います。

民間企業等にも結構な負担をかけて運用されるマイナンバー制度。

それだけに、その負担以上のメリットを国全体で出していって欲しいと思います。

M.Kato